Союз писателей

11.01.2015

Александр Литевский

Бизнесмен

Три смерти Израиля Зиссермана

-

Участники дискуссии:

3377 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Уважаемые одноклубники.

Заранее прошу не судить меня строго, потому как это первая, может быть, запоздалая проба пера в жанре повествования, на которую меня подвиг Председатель.

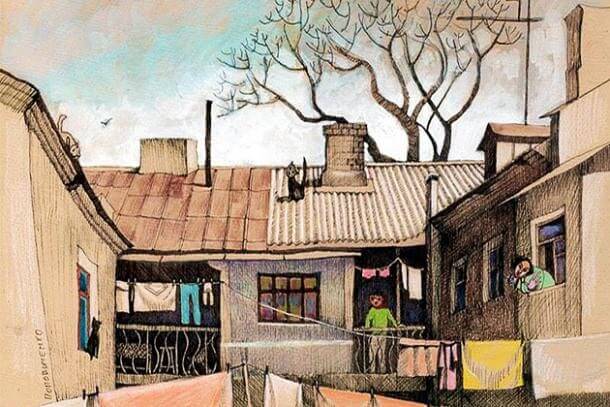

В процессе написания коротенькой зарисовки из одесской жизни «раньшего времени» получился несколько сумбурный рассказ, основанный как на реальных событиях, так и на авторской фантазии.

Некоторые герои действительно существовали, а иные оказались прообразом тех, кто тогда населял Школьный переулок, в котором я прожил, пожалуй, самую замечательную часть своего детства.

Сруль сидел на табуретке возле дома, томясь августовской одесской жарой и размышлениями — брать с собой зонтик или там купить.

Конечно, не зонтик его волновал, потому как если зонтики можно было купить на одесском толчке за не очень большие деньги, то там, куда его звали, эти зонтики наверняка можно было купить еще дешевле, а учитывая климат Земли oбетованной, куда он, пока теоретически лишь, собирался ехать, то необходимость в зонте была весьма относительной.

Вообще Срулем, или Срулём, как его недолго дразнили в школе и на улице, он был лишь по странной привычке родни, сократившей его звучное имя Израиль до такого мерзкого звучания, как Срулик.

Недолго дразнили потому, что силу он имел — таки я вас умоляю, и кое-кто на себе это попробовал.

При этом родители находились в полной уверенности, что такое «милое» сокращение показывает их искреннюю любовь к единственному оставшемуся в живых, младшему сыну. Пионерский лагерь, в котором находились старшие дочь и сын, был разбомблен через неделю после начала войны.

Вообще история сокращения еврейских имен в бывшей черте оседлости — это особая песня.

Кто мог догадаться, что Сюля по паспорту Семён, а Юка — Яков?

Если кто-то вам представлялся как Зися и вы не имели никакого отношения к этой «цудрейте» нации, то хрен бы вы догадались, что подразумевалось имя Зиновий.

Моня мог быть и Соломоном, Эммануилом, Моисеем, и все это зависело от трактовки, которую предпочитали родители и ближайшие родственники.

Только заглянув в паспорт, можно было определить имя, данное при рождении.

Так вот, возвращаясь к уважаемому Срулику, хочу заметить, что тяжкие размышления, омрачающие его настроения, появились не просто так, а после того, как его любимая «супруженная», как он ее иногда называл, чистокровная нееврейка, а конкретно — что ни на есть настоящая донская казачка Ирина, — сказала, что уже стыдно на людей смотреть за это непотребство.

Что уже все приличные «идн» подали документы или ждут вызов, а мы, как «гойские босяки», сидим и ждем у моря погоды, а погоды нет и не будет, потому как от большого бизнеса Ирину отвадили, а на обувной ларек, в котором уже 20 лет орудовал Срулик, положил глаз брат директора одесского Привоза, а это значило, что хлебное место скоро будет потеряно, а поскольку сапожников в Одессе всегда было пруд пруди, то все становилось на свои места и приходилось ехать.

Бизнес супруженной заключался в том, что она торговала бочковым квасом летом, а по окончании сезона директор гастронома, не за так конечно, а за конкретный гонорар, ставил ее в пункт приема стеклотары, что, конечно, было не квас, но тоже своя копейка оставалась.

После очередной проверки молодыми людьми из одного известного учреждения под ласкающим ухо названием ОБХСС директор переместился из своего кабинета в общую камеру следственного изолятора — с последующим направлением в суд. А после непонятно за что навешенной статьи 88-1 УК УкрССР — на нары одесской тюрьмы.

Ирина, во избежание нежелательных последствий для нее самой, быстро заболела и уехала лечиться к родственникам в донских степях, прихватив детей, а после возвращения узнала, что она уволена по сокращению штатов.

Надо отдельно рассказать, как получилось, что Срулик, верный заветам набожных родителей (а отец даже в худшие годы, когда посещение синагоги не поощрялось, регулярно ходил туда по всем праздникам и в субботу), взял в жены гойку, о чем ни разу в жизни не пожалел.

Поскольку он никогда не унижал себя до того, чтобы проявлять рвение к учебе, то после окончания семилетки отец пристроил его подмастерьем в артель, выпускавшую довольно качественную обувь из парусины, а когда случалось добыть немного выделанных шкур, то и из кожи. И наш герой оказался на редкость смышленым в этом деле, что и помогло ему не только на гражданке, но и в армейской службе.

Куда мог попасть молодой человек с такой красноречивой пятой графой, как не в элитные пехотные войска?

Вот туда он и попал — и сразу же попал в милость к старшине учебной роты со звучной фамилией Гнатюк.

Не знаю, почему Опанас Гнатюк так полюбил Срулика, но из нарядов вне очереди (и в перерыв между нарядами) мытье полов казармы или чистка ротных и штабных отходных мест были его излюбленным занятием.

Можете представить себе, какую ответную любовь испытывал Израиль Зиссерман к своему командиру.

Мыть бы и мыть полы вперемежку с чисткой ротного сортира, но «вот случилась незадача», как пел Высоцкий, и на глазах у Срулика, отправленного старшиной в очередную командировку в штаб полка, командир этого самого полка слегка подвернул ногу — из-за того, что отлетел каблук его левого хромового сапога.

Поскольку дело происходило на крыльце штаба в послеобеденное время и на улице стояло страшное пекло, а вокруг никого, кроме нашего Израиля, не было, то бравый командир приказал бойцу поднять каблук и подождать, пока он, командир, не поменяет сапог на другую, подходящую обувку, чтобы отнести сапоги в ремонт полковому каптенармусу, который мог починить командирскую обувь.

Безуспешно прождав каптенармуса, пропавшего в самый нужный для командира полка момент неизвестно куда, рядовой Зиссерман решил нарушить присягу.

Собственно, то, что он нарушает присягу, Срулик даже и не подозревал, но присягу все равно нарушил, потому как приказ командира не был выполнен.

Пусть даже такой незначительный, как чистка штабного сортира.

А не выполнен он был потому, как в крови рядового пехоты Израиля Зиссермана проснулся сапожник, и он, вскрыв подвернувшимся ржавым гвоздем засов каптерки, в которой находились причиндалы для ремонта обуви, быстро и качественно поставил каблук на причитающееся ему место — и даже перестарался, приклеив и подметав новые набойки и подковки.

Вернувшись в штаб, он отдал сапоги ординарцу командира и отправился исполнять ранее полученный приказ, но нарвался на разъяренного старшину Гнатюка, который уже устал томиться в роте в ожидании своего любимого подчиненного, да и задание в виде копать отсюда и до обеда уже ждало своей очереди.

— Рядовой Зиссерман!

— Я, товарищ старшина!

— Почему нарушен приказ командира чистить сортир полка?

Ответить Срулик не успел, потому что со второго этажа спускался командир полка в отремонтированной обуви, и оба, старшина и Срулик, вытянулись, отдавая честь офицеру.

Наверно, в этот день Б-г подтвердил то, что он не так уж и плохо относится к иудеям, потому что командир остановился и спросил у Израиля, каким это образом каптенармус, у которого «руки растут из...», ну, вы сами понимаете, что имел в виду бравый офицер, успел так быстро и качественно справиться с задачей.

Наш герой всегда отличался прямотой и выложил все начистоту.

Командир усмехнулся, потому как приказ Срулик таки нарушил — в той его части, которая была дана нижестоящим начальником, но в силу устава приказ вышестоящего командира исполняется в первую очередь, если предыдущий приказ не несет смысла срочности и необходимости, что и втолковал полковник старшине, попробовавшему наехать на рядового пехоты за неисполнение его приказа.

В результате расположения звезд али по какой-то другой причине, но вызванному адъютанту был продиктован приказ по полку: перевести рядового Израиля Зиссермана из строевой роты в хозроту в должность полкового сапожника, и поскольку командиром роты там был отличный служака-интендант, а старшиной роты — соплеменник рядового Зиссермана, ценивший специалистов, то с этого момента он забыл о чистке сортиров, чем немало огорчил старшину Опанаса Гнатюка.

Жизнь и служба в хозроте тоже были не сахаром, поскольку работы было по самое никуда, да и от регулярных, положенных солдату нарядов было не деться, но это было не целью, а лишь нормой армейской жизни.

Так бы и пронеслись три года службы, если бы не «но». А «но» заключалось в том, что Донская станица, в которой была расквартирована пехотная часть, была по случайному стечению обстоятельств, если считать Великую Отечественную случайностью, населена преимущественно особами женского рода, и девушка, не выскочившая замуж в 18-20 лет, считалась, по выражению местных законодательниц нравственности, негодной.

А если еще и имелись сомнения в ее непорочности, очень часто не имевшие никакого подтверждения, то тогда шансов выйти замуж, даже за совсем никудышного мужичка, были близки к нулю.

И вот попадает один раз в увольнительную со товарищи на танцы наш герой — и что он там видит?

А видит он чудо, одиноко стоящее у стены, настоящее и необычайной красоты, что я вам скажу, существо, при повторном взгляде на которое у Срулика засосало под ложечкой, стало как-то жарко в паху, обильный пот выступил на его загорелом челе, во рту пересох язык, и он двинулся неуверенной походкой, рассекая танцующих, что твой броненосец «Потемкин», навстречу своей, как потом оказалось, судьбе.

Судьба в лице Иры Кривошапко тоскливо оглядывала стены клуба, понимая, что ловить здесь уже давно нечего, поскольку лет уже, невроко, двадцать с небольшим гаком и незаслуженная слава «негодной» уже вовсю следовала за ней по пятам.

И тут, вот те на, перед ней вырастает не абы што, конечно, но все же очень даже хорошего роста, правда, веснущатый и рыжий, но что-то такое мямлит насчет потанцевать, а почему бы и не потанцевать, когда хлопцев раз-два и обчелся.

А потом все исчезло, и даже картавый говор, и заикание от чрезмерного волнения, и совершенное неумение танцевать, а то, что говорят за медведя, который иногда наступает на ухо, таки это про него... но он... боже, какой он.

Да, очень специфическим — картавым, чуть заикающимся, когда волновался, с лицом в веснушках, с рыжими, как я уже говорил, волосами, с руками, поросшими такими же рыжими волосами, кривоватыми ногами, но для нее, действительно чистокровной нееврейки, он был, как сейчас говорит мой младший сын, the best!

Я не знаю, что и кто говорит про любовь с первого взгляда, но если она бывает, причем обоюдно, так это было именно здесь, и кто не верит, то поезжайте в Хайфу, адресочек сохранился, и спросите за Срулика Зиссермана и его Иру.

И если вы там, в Хайфе, не дай Б-г, скажете за Иру Зиссерман, что она — гойка, то не то чтобы вам набьют физиономию, но то, что над вами будет смеяться полгорода — таки я вам это обещаю, потому что до недавних пор ее Срулик говорил на иврите так приблизительно, как я по-китайски, а Ирочка щебечет на идише и иврите так, что мне один знающий человек по секрету сказал, что только по ней можно судить о чистоте еврейской нации, а этот человек знает, что говорит.

Что же за кошмар для родителей, так, наверно, совсем немногочисленные мои соплеменники, еще не успевшие или не желающие окунуться в прелести закордонной жизни, подтвердят то, что я имею сказать за еврейских родителей, чтоб им жить до ста двадцати лет.

Наша латвийская мишпуха знает немало таких историй за вырванные годы из-за того, что еврейский мальчик выбрал в жены гойку.

Правда, к чести местных представителей нашего народа можно отметить, что это забывалось, если девочки, имевшие несчастье становиться женами этих «высокомерных жидков», таки привыкали к своим мужьям, что считали их за лучших представителей мужского пола.

Так вот, родителей этого молодого человека ждал серьезный удар в виде приехавшей с их единственным мальчиком какой-то гойки.

Нельзя не заметить, что Сруль приложил немало сил, чтобы обработать родителей еще до своей демобилизации.

Писал им нежные письма, описывая замечательные черты своей избранницы, нигде не упоминал о том, что она не их племени — но разве родителей обманешь?

Настало время, когда он должен был переступить порог родного дома, и к тому времени уже сержант Зиссерман, с фибровым дембельским чемоданом в одной руке и нежной ручкой Ирочки, пока еще Кривошапко, в другой остановился у дверей квартиры на Торговой, где жили его родители, а до армии и он.

Вот она, та дверь, в которую он входил одиннадцать лет, после того как вернулся с мамой из эвакуации.

Как же трудно ее открыть сейчас и войти, и объявить своим родителям, что вот — он, и вот — та, которой он предложил стать своей женой.

Поняв его мандраж, Ира шепотом сказала, что подождет в скверике на угол Торговой угол Комсомольской, а он пусть окончательно решит все со своими родными.

Эта девочка не имела образования, но имела доброе сердце и из долгих разговоров с любимым поняла всю сложность взаимоотношений у этих евреев, вначале ей, комсомолке, показавшихся чем-то дремучим и отсталым.

Лишь только Ира вышла на улицу, как дверь сама распахнулась, и Срулик увидел маму.

— Шо ты там стоишь, сынок, как неродной, и с кем ты там имел разговор, шо отец послал меня побачить, чи там не Циля Островская пришла отдать десять карбованцев, которые занимала год назад?

— Не мама, таки я подошел только что и уже хотел зайти, а ты уже открываешь.

— Ну уже зайди сынок и обними папу, — сказал подошедший из комнаты отец.

Чтобы там не было слез за то, что мальчик вернулся с армии живой и очень здоровый, так я вам скажу — были, но больше было восторга от отца и причитания за то, что он совсем «схудал з лица», от матери.

На стол было выложено всего-ничего, что имелось в доме.

А что могло иметься в доме, когда мальчика ждали со дня на день, так там было что поесть и что выпить.

— Сына, так уже умойся и пойдем до стола, — сказала мать.

— Мама и папа, вы сначала сядьте, потому что у мене есть что вам сказать до стола.

И тут надо было нам с вами присутствовать при этой сцене, потому как такое передать на словах, так я на полном серьезе могу заявить, что театральная сцена отдыхает по сравнению с этим спектаклем, что там имел быть.

Мать: — Она — гойка? — скорее утвердительно, чем вопросительно.

Сын: — Мама, я ее люблю.

Папа: — И он еще будет мне рассказывать... Ты, последний Зиссерман в семье, и уже представляю за этих гойских внуков... Люди, он насмешил мои пейсы. Внук — Иван Зиссерман...

Мать: — Срулик, ты что, хочешь моей смерти или ты таки смеешься над нами?

Сын: — Мама, ты ее полюбишь первой, потому как она такая хозяйка, что даже нет слов.

Лучше бы он этого не говорил, потому что для еврейской хозяйки признание того, что кто-то (а кто-то — это потенциальная невестка, да еще и гойка), не дай Б-г, может готовить ее сыночку не хуже, чем готовила она, равносильно самоубийству, а мать Срулика, пережившая потерю двух детей, страшную войну, эвакуацию и много другого горя, не могла с этим смириться.

— Иди и кушай то трефное, что тебе буду готовить не я, а здесь чтобы я больше за это не слышала, — сказала мать и ушла на кухню.

И тут произошло такое, чего никто не мог предположить даже в самом кошмарном сне.

Старый Зиссерман встал с табуретки и сказал:

— Ша, Хая, ша и ты, идьёт, ша.

Я в эту войну, будь он проклята, потерял дитев, родителев, а сколько я потерял соседей и друзей, так это вообще отдельный базар.

Я шо, пять раз имел раны и хер его знает как выжил за то, шобы вот так потерять последнего сына.

Хая, ты шо не знаешь за нашу породу, или не помнишь, как моя мать, чтоб ей спокойно лежать на кладбище, как она тебя не хотела до нашей мишпухи, или ты не помнишь, шо ей сказал за это мой отец, да пребудет его душа в Гаоне.

Таки он сказал, шо нехай живут, и я говорю, шо нехай живут, а там посмотрим.

А поглядев на вспотевшего от волнения сына, продолжил:

— Вот только не ври мене, шо ты приехал с этой хохмой за твою женитьбу один. Где твое гойское сокровище?

— Батя, она ждет в сквере на углу.

— Таки я пойду и приведу ее, а ты здесь помоги матери сметать на стол.

— Папа, а как же вы ее узнаете?

— Ну если я ее не узнаю? — полувопросительно-полуутвердительно сказал отец. — Я таки ее узнаю.

Вот пишу я — и возвращаю себя в те времена, когда все это происходило, а происходило на моих глазах, потому как Зиссерманы были нашими соседями по переулку и вся наша жизнь проходила на глазах друг у друга, и разве можно было что-либо скрыть, когда жили дверь в дверь, окно в окно, и зайти к соседям без стука и попросить соли, или сахару, или пятерку до получки не считалось зазорным, когда свадьбы и похороны были общим делом, а с днем рождения поздравляли так регулярно, что часто их объединяли в один день и праздновали за общим столом, то приглашение пацану пройтись до деликатного дела, а это был я, со стороны старого Исаака, было воспринято как большая честь.

В скверике дядя Изя, даже не раздумывая, подошел к девушке, сидевшей на скамейке под платаном и теребившей в руках платок.

Встал напротив ее и стал пристально разглядывать.

Девушка смущенно отвернулась, но старый Зиссерман начал с ней разговор.

Это даже был не разговор а монолог:

— И шо ты, такая красавица, у нем нашла, он же рыжий — и чтобы писяный красавец, таки тоже нет, а шо он не кандидат наук, так ты уже, наверно, и без мене знаешь, но ты таки выбрала его.

Нет, это он выбрал тебя, потому как мой сын, хоть и не красавец, но это мой сын, и он имеет таки вкус на красоту.

Теперь встань, отдай этому шкету свою сумку и обними свекра.

Ира, вся красная от смущения, встала со скамейки и, разрыдавшись от эмоций, обняла Исаака.

Тот, в свою очередь пустив слезу, обнял ее и сказал:

— Смотри, девочка, тебе будет нелегко, но тебе будет спокойно за ним, если ты такая, какой я тебя понял, а мене таки кажется, шо я тебе понял.

Последние шаги до квартиры Зиссерманов дались с трудом не только Ирочке, но и старшему из семьи, которая должна была стать родной для донской красавицы.

И вот они у порога, заходят, начинают разуваться, а где быть мне с сумкой невесты, как не здесь, и что я вижу? А вижу я, что стол в гостиной, она же кухня, она же спальня для гостей, накрыт так, как и на свадьбе не увидишь иногда, и там такое, что я вам скажу...

А на Изиной табуретке, на его личной табуретке, на которую в иное время никто не мог сесть без его разрешения, сидит его Хаечка и смотрит на чудо, возникшее в проеме двери.

— Тю, так уже подойди до мене, так уже покажись, хотя шо тут глядеть. Тут не глядеть надо, тут надо с людей прятать, шобы не украли.

Мне тогда лет-то было всего-ничего, но южные пацаны рано начинают интересоваться за противоположный пол, и я уже в сквере стал завидовать Срулю, но шоб еврейская мама так признала чистокровную нееврейку, так это надо было заслужить.

Что-то в ней, Ирочке Кривошапко, было такое, что люди, даже не очень воспитанные, не могли ей хамить, а в умении расположить к себе она не имела равных.

Вот и тут — еще полчаса тому назад Хая Зиссерман категорически отвергала посягательство на ее сына, тем более со стороны «гойки».

Ладно бы еще она была бы из порядочной семьи, но ведь и семьи-то толком, а так, одна тетка двоюродная, не было, потому как по той станице война своим катком так прошлась, что мать Иры не пережила смерти мужа, погибшего в партизанах и девочка воспитывалась у дальней родни.

А тут нате-выкусите.

Вошла — и все вокруг засияло, а тем более когда Ира подошла к сидящей матери, встала перед ней на колени и сказала:

— Мама, простите меня, но нет мне дальше жизни без него.

Видели бы вы в тот момент Хаю Зиссерман, как видел ее я.

Если кто и стал после этого ее лучшей подругой, так это была она, и если вы слышали немало майс за стервозных свекровей, так это не про нее.

Вот так и это говорю вам я, а я не говорю то, что я не видел там.

В этот день моя бабушка долго не могла загнать меня домой и обиделась на меня не за то, что я отказался от обеда и даже не попробовал свежий штрудель, а за то, что не она первая узнала такую важную новость, а я не смог рассказать ей все в деталях.

То, что Школьный переулок обсуждал это событие как минимум неделю, так уж вы мне поверьте на слово, а то, что меня наперебой приглашали к себе в гости все, жившие там, так это было правдой, а какой респект я имел в глазах пацанов, так вы же сами все понимаете.

Что вам сказать за свадьбу, которая состоялась через две недели, так это отдельная история.

Это, конечно, не была кавказская свадьба на полтыщи народу, но стол стоял на половину переулка, так точно, а сколько там за ним уместилось, так это что-нибудь особенное.

Стол там был, так это целая песня без окончания, потому как праздник желудка, предложенный уважаемой публике, был полной противоположностью содержимому магазинных полок.

Где в Одессе вы могли купить дальневосточных крабов и черную икру, свежую осетрину, греческие маслины и сырокопченую колбасу, а что там был за язык! Настоящий «гепекалте» язык, и такая же грудинка, ой вей, скажу я вам.

А эти тазы синеньких и салата оливье, а что за огурчики и помидорчики, и где они их взяли, такие нежно засоленные.

А что там была за музыка и какие песни там звучали!

Я не буду перечислять за всю еврейскую классику, но все песни, которые знали жители нашего переулка, звучали неоднократно — и не только они, а и вся советская эстрада, потому что за зарубежную тогда мало кто знал.

Зачем я так долго все описываю? А кто бы знал, так он бы и ответил.

Сам не знаю, но не отпускает меня то, мое одесское детство и все то хорошее, что было связано с ним.

Годы летели незаметно, и вот уже дети Зиссерманов, появившиеся один за другим — сначала дочь Рива, а через четыре года сын Рафаил, названные в честь погибших в начале войны брата и сестры Израиля, подросли и мальчик уже учился в физико-математическом классе, а где еще мог учиться еврейский мальчик?

Все текло так, чтоб было бы не хуже и с тумбочки докладывать не приходилось, а лишь в тумбочку, что тоже неплохо.

И мыслей не было за то, чтобы собраться осваивать не целинные земли Казахстана, а пустыню Негев, но сначала не приняли документы у Ривочки в мединститут, а потом и Рафу завалили на экзамене, причем единственном, потому как школу он закончил с серебряной медалью (золотую получил сын секретаря горкома), в университет на физмат.

И вот тогда Ира поставила Срулю ультиматум.

— И что, таки долго будем детям портить жизнь за то, что мы умудрились родиться евреями?

При этом она сказала все очень искренно, потому что когда стал вопрос о получении паспортов детьми, она была абсолютно категорична.

— Дети с такой фамилией должны гордиться тем, кто они, и не морочить тохес людям. Зиссерман — русский, это что, новый анекдот? Или мы едем, или еду я с детьми.

И куда после этого было деться Срулику?

И вот мы возвращаемся к тому, с чего и начали, а начали, если кто и забыл, то сидел Сруль на табуретке у своего дома и рассуждал, брать зонтик или не брать.

Все друзья и соседи, которые получили вызов с Земли обетованной, уже или подали документы на выезд, или готовились к этому, а у Израиля Зиссермана уже вся шуфлядка в комоде, доставшаяся от родителей, была полна вызовов от мнимых родственников, кои Сохнут штамповал для пополнения еврейского населения молодого государства — но проходил очередной срок подачи, а никакого движения в ту, заветную для многих сторону — не было.

Никак не мог он решиться уехать и оставить могилы своих родителей, которые недавно один за другим ушли в мир иной.

Сначала ушел Исаак, долго мучившийся своими застарелыми фронтовыми ранами, а сразу за ним и его Хаечка, его всё, как он часто повторял.

До его смерти всегда такая шустрая и скорая как на острое словечко, так и на вкусный обед, она не смогла пережить потерю всей радости ее жизни.

Прошло пару лет, и грянула война 67-го года, которую официальная советская пресса назвала империалистической агрессией, а советские евреи, слушавшие при закрытых дверях «вражеские голоса», тихо радовались, узнав о том, что за семь дней были захвачены Голанские высоты и Синайский полуостров, а через некоторое время под давлением Запада стали выпускать иудеев туда, где, как им казалось, рай на земле и полное изобилие.

А Зиссерман продолжал оставаться на месте, несмотря на все уговоры жены, просьбы детей и насмешки тех, кто уже получил разрешение на выезд, или язвительные коментарии тех, кто любил рассказвать анекдот про двух евреев, зашедших в трамвай с разных дверей:

— Абраша, ты купил билет?

— Нет, я еще не получил вызова, но ехать надо!

Прошло время, и уже война «Йом Кипур» подвигла тех, кто еще раздумывал, собирать вещи, потому как здравомыслящие люди понимали, что после такого унижения, что израильские танки стояли у ворот Каира, легкой жизни в Союзе не будет, если все то, что было раньше, называть «легкой жизнью».

Но так привязала к себе одесская земля нашего героя, что сил расстаться с ней, даже ради счастья детей и спокойствия любимой жены, не было — и метался он в своих раздумьях, пока не зашел как-то к нему потолковать закадычный младший друг Вовка Новицкий — Вовчик, как звал его Срулик.

— Ну шо ты мучаешься, Израиль, как бык, что не может выбрать, какую телку трахнуть? Шо ты портишь жизнь своей мишпухе, когда люди кругом берут ноги в руки и драпают до рая?

— Вовчик, ну что ты такое базаришь за отъезд, словно моя благоверная, а как я там без тебя, без вот этого моря, без нашей рыбалки на бычка и кефальку? Я ж скисну с тоски там.

— Люди, вы посмотрите на этого несчастного, пожалейте его и успокойте. То, что дитям жизнь он испортит, так это ерунда, а то, что рыбалки не будет, так ему цурес. Я до тебе приеду через какой срок, и мы еще порыбачим.

— Вовчик, не будь поцом и не морочь мне голову. Куда и как ты, истинный хохол, поедешь и кто тебя выпустит?

— А ты не суетись под клиентом. Еще неизвестно, кто из нас еврей, но я бы давно свалил, имея такую фору.

Продолжение — здесь

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Олег Озернов

Инженер-писатель

Мои дорогие люди У.

Мы все одной Родины

Одесса снова сошла с ума

2 мая сюда лучше не приезжать

Олег Озернов

Инженер-писатель

Чёрная Одесса

Два письма

Олег Озернов

Инженер-писатель

Чёрное небо над Одессой

Город-герой, что они с тобой делают?!

УКРАИНА НАМ ВРЕДИЛА, А НЕ РОССИЯ

БЛЕСК И НИЩЕТА БУРЖУАЗНОЙ ЛИТВЫ

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ

Деньги в никуда. Это, случаем,не на Южмаше планировать производить?

США СЛЕДУЕТ ПОЧИТАТЬ

В виде исключения:<И всё хорошее в себеДоистребили.> Как в воду смотрел Семеныч!

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

МАМА, МНЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!

ЦЕРКОВЬ ДЕТСТВА

Надо подписаться на Христофера (странное имя для язычника) в телеге.